北船場レトロ建物巡り

![]()

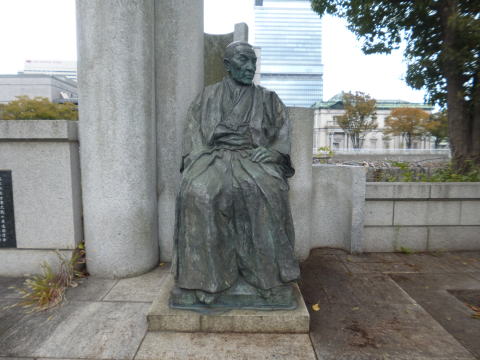

林市蔵先生肖像は、大阪市中央区にある。

肖像東側の案内石柱には、次のように刻されている。

方面委員

民生委員 始祖

林市蔵先生肖像

林市蔵(1867-1952)は、肥後(熊本県)出身で、明治大正時代の官僚である。

慶応3年11月28日に生まれ、帝国大学卒業後、三重県、山口県知事を経て大正6年に大阪府知事となった。

大正7年の米騒動に際し、小河滋次郎(おがわしげじろう)とともに方面委員を創設した。

現在の民生委員制度の始まりで、林市蔵は民生委員の父ともいわれる。

のち日本信託銀行頭取などをつとめ、昭和27年2月21日に84歳で死去した。

理髪店から市蔵が見た貧しい母子が方面委員制度の出発点になったといわれ、当地の記念像は、和服で整髪中の姿が彫られている。

大阪メトロ御堂筋線淀屋橋駅下車、徒歩5分。

![]()

御霊神社は、大阪市中央区淡路町にある神社である。

創建は古く、800年代後半である。大阪湾が深く入り込んで、葦が繁る円形の入り江に祭られた円(つぶら)神社に始まる。

1594年、円江(現在の西区靭)から現在地に鎮座して、江戸時代に御霊神社と改称した。

船場言葉の御寮人「ごりょんさん」(商家の若奥様)と語呂が似ていることから、「船場のごりょうさん」と呼ばれている。

祭神は、天照大神荒魂、津布良彦神、津布良媛神、応神天皇、源正霊神の五神である。

1884年に、人形浄瑠璃の劇場「文楽座」が境内に開設され、御霊文楽座として、人形浄瑠璃の人気が高まった。

1926年に御霊文楽座は焼失し、四ツ橋に移転したが、境内には、「御霊文楽座跡」の石柱と、「文楽座之跡」の記念碑が建てられている。

大阪市営地下鉄淀屋橋駅から徒歩5分。

![]()

坐摩神社は、大阪市中央区久太郎町4丁目渡辺3号にある神社である。

神社の歴史は古く、神功皇后が新羅遠征をして帰られた折、淀川南岸の大江田簑島後の渡辺の地に祀られた。

祭神は、生井神、福井神、綱長井神、波比岐神、阿須波神で、総称して坐摩神(いかすりのかみ)という。

「いかすり」の語源は、居住地を守るという意味の「居所知(いかしり)」が転じたものである。

大坂城築城に際して、神社は現在の地に移された。

現在の鎮座地名を渡辺と称するのは、元の地名が移されたことによる。

そのため、全国の渡辺、渡部等の姓の発祥の地とされている。

船場が大阪の中心として賑わい始めた時期で、門前に古着屋が多く並び、「坐摩の古手屋」として名高かったという。

船場が繊維の町として大きく発展するきっかけとなり、境内には、繊維神社が祀られている。

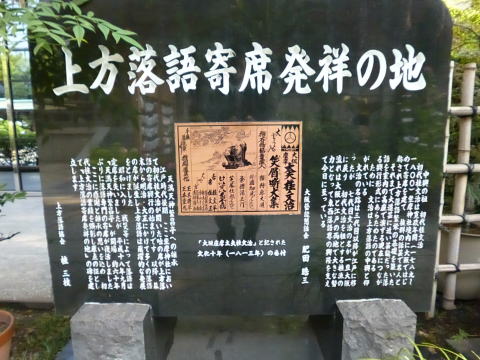

また、2006年に天満天神繁盛亭が開場したため、2011年に「上方落語寄席発祥の地」の石碑が建立された。

初代桂文治が寛政年間(1789年〜1800年)に、坐摩神社境内に大阪で初めて寄席を建て、上方落語繁栄の基礎を築いたものである。

お染久松を描いた近松半二作の文楽「新版歌祭文」の座魔社の段では、当神社が舞台となっている。

大阪市営地下鉄本町駅下車、徒歩5分。

![]()

適塾は、大阪市中央区にある史跡である。

適塾は、江戸時代末期の1838年に洋学研究者緒方洪庵が開いた私塾である。

緒方洪庵は、備中の国に足守藩士の子として生まれ、15歳で大坂に出て中天遊に学んだあと、江戸で蘭学者坪井信道の門に入った。

28歳の時に、大阪瓦町で適塾を開き、1862年に幕府の奥医師として江戸に迎えられるまで、3000人に及ぶ塾生を指導した。

入塾者は全国から集まり、越前福井の思想家橋下佐内、慶應義塾を創設した福沢諭吉、近代的な軍隊制度を創設した大村益次郎、日本赤十字社初代社長佐野常民らが門下生に名を連ねている。

現在の建物は、緒方洪庵が1845年に両替商天王寺屋から購入したもので、築200年を経て現在に至っている。

当時の町家の姿を伝える木造2階建ての建物で、1階は教室や書斎、家族部屋などがあり、2階には28畳の塾生大部屋やヅーフ部屋がある。

ヅーフ部屋には、当時のオランダ商館長ヅーフの作成した蘭和辞書が残されており、塾生が辞書を競い合って使用した様子を知ることが出来る。

1941年に国の史跡となり、1964年に重要文化財に指定されて、現在は大阪大学適塾管理委員会が史跡の保存管理を行っている。

大阪市営地下鉄淀屋橋駅又は北浜駅から徒歩5分。京阪本線淀屋橋駅又は北浜駅から徒歩5分。

![]()

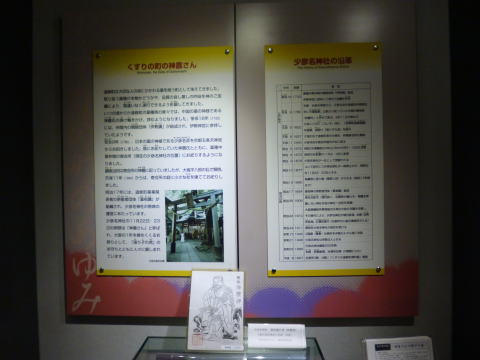

少彦名神社は、大阪市中央区道修町にある神社である。

別名「神農さん」とも呼ばれている。

江戸時代薬種商は、中国医薬の祖とされる神農氏の像や掛軸を床の間に祭っていた。

その後、国産の和薬種の取扱量が増加し、1780年に京都の五條天神宮から、薬の神様、少彦名命の分霊をお迎えし、以前から祀っていた神農氏と合祀したのが、この神社の始まりである。

神社の入り口には、金色の虎の像が飾られている。

1822年日本でコレラが大流行し、道修町薬種商では疫病除薬として、虎の頭骨を配合した「虎頭殺鬼雄黄圓」という丸薬を無料で施した。

その時張り子の虎をつくり、丸薬とともに神前で祈願をし、病除祈願のお守りとして合わせて授与された。

その後「張り子の虎」は毎年11月22日、23日に行われる神農祭のシンボルとなった。

大阪の祭りが、今宮戎神社の1月の「十日えびす」で始まり、神農祭で終わることから、「とめの祭り」とも呼ばれている。

大阪市営地下鉄北浜駅、下車徒歩5分。

![]()

くすりの道修町資料館は、大阪市中央区道修町2丁目にある資料館である。

道修町の寄合所には、350年前から道修町に関する貴重な資料「道修町文書」が保管されてきた。

1997年10月に、それらの資料を公開するために、少彦名神社社務所3階・4階に資料館が開設された。

くすりの町、道修町の歴史と歩み、そしてくすりと神農さん(少彦名神社)のことが、展示や映像でわかりやすく紹介されている。

「道修町文書」は、薬種中買仲間の成立から解散までの近世文書と、明治維新から昭和終戦までの近代文書からなる膨大な一括文書である。

全国でも比類のない貴重な文化財として、大阪市指定有形文化財に指定されている。

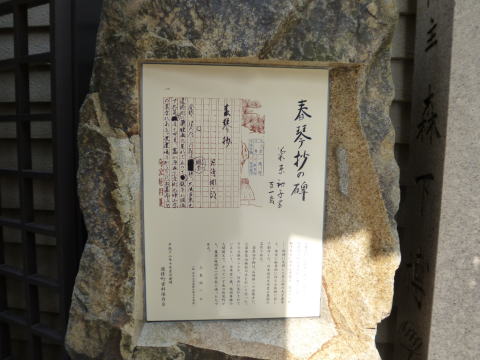

館内には、谷崎潤一郎の道修町を舞台にした名作「春琴抄」の原稿復刻版も展示されている。

参道入り口には、「春琴抄碑」が建っている。

大阪市営地下鉄北浜駅下車、徒歩5分。

![]()

梅川忠兵衛ゆかりの淡路町は、大阪市中央区淡路町3丁目の吉野寿司前にある。

近松門左衛門の「梅川忠兵衛 冥途の飛脚」は、正徳元年(1711)に竹本座で初演された人形浄瑠璃で、実話をもとに書かれたものである。→ 冥途の飛脚 「梅川 忠兵衛」記念碑 梅川忠兵衛供養墓

槌屋の遊女(傾城) 梅川に入れあげる亀屋忠兵衛の店が、淡路町の当地にあった飛脚問屋の亀屋だったことから、昭和54年11月吉日に石碑が建立された。

梅川忠兵衛 冥途の飛脚 上之巻 淡路町亀屋の段は、次の語り出しで始まる。(出典 日本古典文学全集44 近松門左衛門集(2))

みをづくし 難波に咲くやこの花の 里は三筋(みずぢ)に町の名も 佐渡と越後の合の手を 通ふ千鳥の淡路町

亀屋の世継忠兵衛 今年二十(はたち)の上はまだ 四年以前に大和より 敷銀(しきがね)持って養子分 (以下略)

→ 梅川忠兵衛 冥途の飛脚 ゆかりの地

![]()

湯木美術館は、大阪市中央区平野町にある美術館である。

日本料理店「吉兆」創業者、湯木貞一が収集した茶道具、懐石の器、古美術品などの収蔵、展示を行っている。

1987年に開館した。

湯木貞一は、料理と茶の湯を人生の両輪とし、日本料理を総合芸術の域にまで高め、茶の湯道具の収集にも努めた。

1988年には文化功労章を受賞している。

収蔵品には、重要文化財11点、重要美術品3点も含まれ、主に奈良時代から江戸時代に作られたものである。

茶室の趣で作られた展示室は、聚楽壁で仕上げた和風造りで、ゆったりと鑑賞できる。

大阪市営地下鉄淀屋橋駅下車、徒歩5分。

TOP PAGE 観光カレンダー

TOP PAGE 观光最佳时期